Réalisé par Ericson Core (Invincible), surtout connu pour être le directeur de la photographie de Fast and Furious (2001) et Payback (1999), le remake de POINT BREAK, à défaut d’être un bon film, joue sur la vague d’une philosophie pro-écolo passionnante car pleine de contrariétés.

Essayons rapidement de passer en revue tous les défauts du film pour s’occuper de ce qui nous intéresse, ou du moins, de ce qui peut être intéressant dans ce genre de film, c’est-à-dire son idéologie un peu crétine. À savoir, comment des images publicitaires peuvent-elles (encore) passer un discours écologique probant ?

Dès la première scène du film, on sait que ce POINT BREAK 2.0 est raté. Deux raisons à cela : l’acteur Luke Bracey et le scénariste Kurt Wimmer à qui l’on doit, tout de même, Au bout de la nuit (2008), Que justice soit faite (2009), Salt (2010) et, un autre remake massacré, Total Recall : Mémoires programmées (2012). De son côté, Luke Bracey, sorte de mix entre la voix de Chris Hemsworth et la tête de Paul Walker, n’est visiblement que le second, voire le troisième choix d’une production qui a vu Taylor Kitsch, Aaron Taylor Johnson, Chris Pine, Chris Pratt et Nicholas Hoult décliner successivement le rôle – probablement en lisant le scénario de Wimmer. Car s’il y a de vrais comédiens dans POINT BREAK (Edgar Ramirez et Ray Winstone), ils n’ont pas grand-chose à faire tant le film est conçu comme une publicité pour de l’équipement de sport extrême, où les cascadeurs mériteraient d’avoir leur nom au générique à côté de ceux des comédiens.

Si certaines de ces séquences fonctionnent, et ce, malgré une expérience sensorielle plutôt pauvre (Core est également directeur de la photo sur le film), elles le doivent essentiellement au magnifique paysage qu’elles traversent : Salto Angel, le sommet de la Jungfrau, le large de Teahupoo, la presqu’île de Tahiti, le gouffre des Hirondelles… Et, bien sûr, on le répète, aux talents de ces cascadeurs. Que dire alors de la mise en scène de Core tant sa pratique de l’ellipse laisse parfois rêveuse : alors que l’agent du FBI Utah (Bracey) infiltre la troupe de Robin des bois (Ramirez et son gang), et gagne leur confiance après seulement deux descentes, Utah est pris d’une réaction démesurée lorsqu’il apprend la mort d’un des membres du groupe. Surjouée par l’acteur, cette réaction disproportionnée arrive (honnêtement) quinze minutes après leur rencontre. Sachant qu’il y a cinq minutes de descente (sic)… Core a donc pris dix minutes – une soirée à bord d’un yacht et une descente en base jump – pour construire cette amitié virile et (visiblement) bouleversante. A priori, ces deux personnages ne se sont pas parlés pendant ces dix minutes.

Sous ses allures de thriller fonctionnant à l’adrénaline et à la testostérone, le film parle surtout d’écologie.

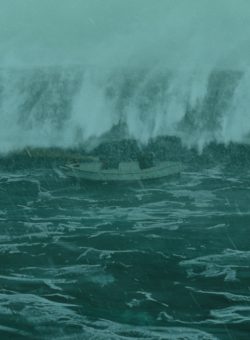

À l’évidence, le film ne cherche pas à tisser de relations trop profondes entre les personnages, y compris entre nos deux héros (Utah et Bohdi). Alors que peut-il bien nous raconter ? Sous ses allures de thriller fonctionnant à l’adrénaline et à la testostérone, le film parle surtout d’écologie (le mot est lâché). Alors que les images de paysages se suffisent largement à elles-mêmes, les personnages, enfin surtout Bohdi, se lancent dans des monologues philosophiques autour de l’opposition entre l’homme et la nature. Discours écolo de convenance, mais qui dans la bouche de Bohdi a quelque chose de fanatique, de cultuel, voire presque de mortifère. Fasciné par un pseudo gourou, Ono Ozaki, à qui l’on doit les fameux « 8 Ozaki », sorte d’épreuves physiques où l’on doit maîtriser les forces de la nature, Bohdi veut absolument relever ce défi, porte ouverte au nirvana et à un état extatique. Mais, il le précise lui-même, ce n’est en aucun cas un désir personnel et donc terrestre. C’est autre chose. Pour lui, tenter de faire passer ses idéaux (comme ce pauvre Ozaki, tué par un baleinier norvégien !) est à ce jour inefficace. Maintenant, il faut agir, c’est-à-dire faire acte (sous couvert de spiritualité) et « restituer » ce qu’on a pris à notre chère Mère-Nature. Donc il y a l’idée de ne faire qu’un avec la nature, de trouver un équilibre, plus respectueux… Bohdi parle ainsi de line, de direction à prendre, de choix à suivre, et d’être toujours en accord avec soi. Bref, il enrhume gentiment Utah afin de lui faire changer de camp, et le voir ainsi passer du côté des « gentils » écolos qui détroussent les banques et autres multinationales. C’est à peu près tout pour l’histoire et ses enjeux.

Mais alors que les discours écologiques s’intensifient de nos jours, du moins bien plus qu’en 1991 à la sortie de l’original, le film tente de mettre en images cette « écosophie » (ou écologie profonde, écophénoménologie), finalement bien plus adaptée au public d’aujourd’hui. Lorsque Bodhi pratique les sports extrêmes, ce n’est pas tant pour voler les riches et donner aux pauvres (ça c’est pour légitimer sa folie humaine, motif ô combien plus passionnant me direz-vous), que pour aller au plus profond de cette expérience ultime, extra-sensorielle. Ce qui lui permet alors de retrouver un sens moral, une éthique à l’égard de son rapport au monde. Ces sauts dans le vide, ces descentes à flanc de montagne, tout ce qui constitue son rapport à la nature, réveillent ainsi chez lui l’essence de son humanité, à la fois primitive et sublime. Si cela peut nous paraître ridicule, un brin utopique, voire illusoire, c’est qu’aujourd’hui, la nature et ses paysages grandioses, sont considérés avant tout en fonction de leur valeur utilitaire technique. C’est-à-dire l’iconicité de leur image (une belle lumière et un beau décor). Autrement dit un bon spot pour faire du base jump ou de l’escalade, le tout filmé avec une GoPro.

Au final, le discours du film ne peut être crédible, car il défend son message écolo avec le paradigme qui le détruit – une représentation arbitraire de la nature qui repose sur l’existence de conventions socialisées, une image publicitaire édifiante. C’est le chat qui se mord la queue. À titre de comparaison, Avatar (2009) illustrait bien mieux cette connexion avec la nature, en créant un lien physique, ce fameux bound entre les Na’avi et la planète Pandora. Car, si dans POINT BREAK, Bohdi préfère se suicider dans son énorme vague plutôt que d’être arrêté, c’est bien que son existentialisme, entaché de pessimisme, a fini par avoir raison de lui (la planète est donc condamnée si on suit son raisonnement). À l’inverse, la (re)naissance de Jake Sully sur Pandora, dont l’idéologie nous semble bien plus humaniste, apparaît comme une invitation à vivre, car il a réellement « touché » et saisi la beauté de cette planète, finissant par s’offrir littéralement à elle.

Antoine Gaudé