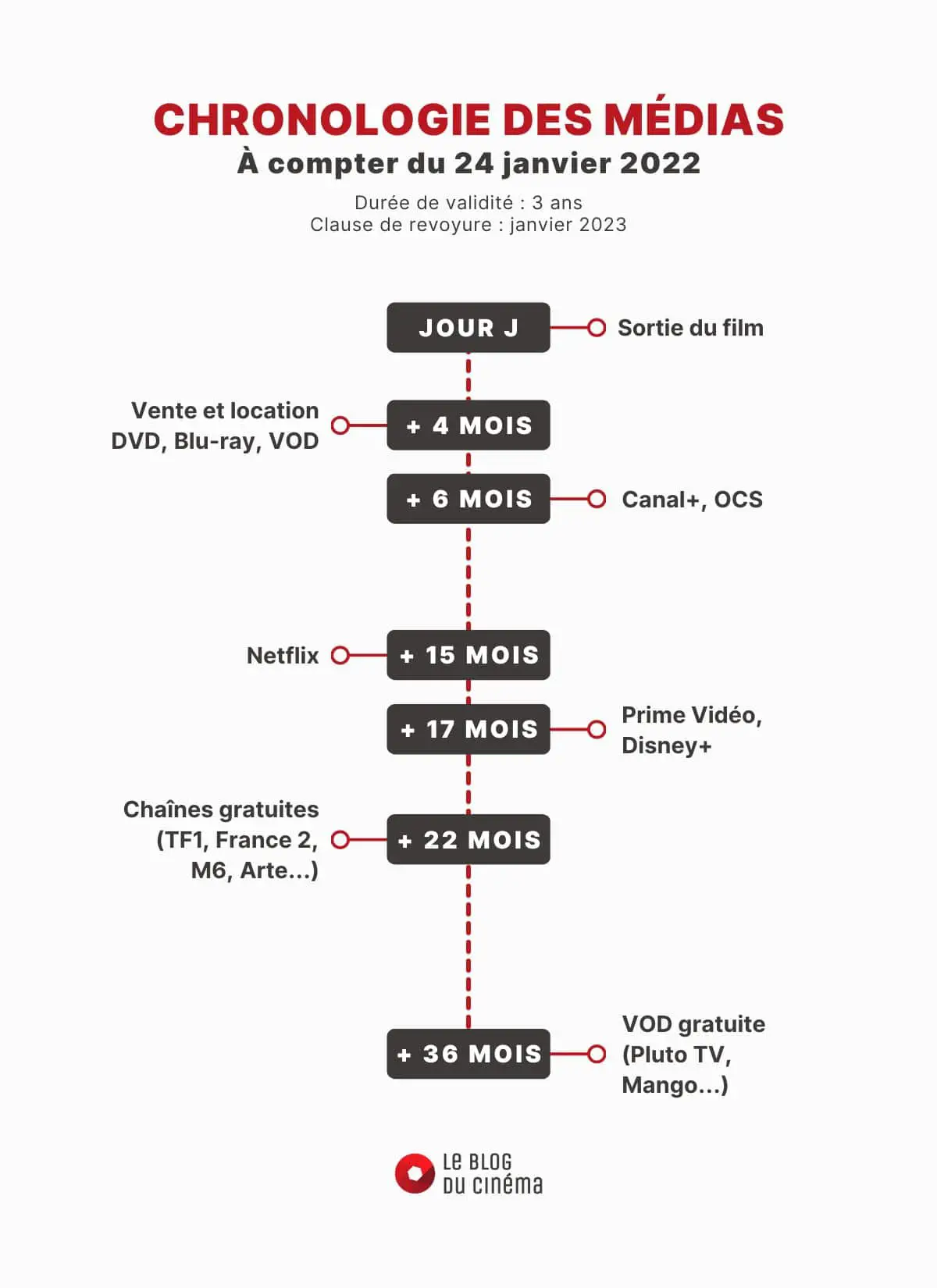

25 janvier 2022 : Nouvelle infographie, suite à l’accord du 24 janvier 2022

La chronologie des médias régit l’ordre et les délais des œuvres cinématographiques sur les différentes exploitations. Une règle incontournable et très contrôlée.

Le but de cette règle est très simple : sauvegarder et encadrer le plus possible l’exploitation en salles des différents métrages proposés. Ceci afin de ne pas proposer trop tôt ces films sur un autre support et continuer le développement de tous les acteurs de l’oeuvre (exploitants de salles, producteurs, distributeurs).

Il s’agit ici d’une exception bien française, qui permet d’optimiser la rentabilité des films.

Tout comme les célèbres articles 10 et suivants du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, qui prévoient que les « éditeurs de services de télévision autres que les éditeurs de services de patrimoine cinématographique (diffusion de film de plus de 30 ans) ne peuvent diffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée le mercredi soir et le vendredi soir à l’exception des œuvres d’art et d’essai diffusées après 22h30, ainsi que le samedi toute la journée et le dimanche avant 20h30 ». Ceci dans le but premier d’encourager les gens à aller au cinéma, tout simplement.

Il est bien certain qu’avec les nouvelles pratiques de consommation, l’arrivée de la SVOD et de ses acteurs (Netflix, Amazon, Disney+…), mais aussi l’apparition de la télévision connectée, ce genre d’interdiction est bien mise à mal. Sans compter les acteurs de la VOD et de la télévision de rattrapage, qui eux, ne se voient opposer aucun jour interdit.

Historique

Afin d’éviter une baisse de la fréquentation des salles – notamment dès les années 1960 – et au vu de la montée des achats de téléviseurs dans les foyers français (ce qui a pour conséquence une sédentarité de la population à rester chez soi), l’ORTF est fourni en film que… 5 ans après sa sortie en salles !

Des règlementations législatives feront leurs apparitions entre 1980 et 1983, avant que l’Union Européenne s’y mêle, en faisant participer plus logiquement l’interprofessionnalité.

En 1987, avec une recommandation de l’Union Européenne, puis se poursuit avec une directive – du nom de « Télévision sans frontières » – en 1989. Puis, en 1997, une nouvelle directive se met en place.

Depuis 2009 et via la loi Création et Internet, le Ministère de la Culture peut étendre ou rétracter ces délais via un arrêté.

Seule l’Europe propose ce type de chronologie des médias. Dans d’autres pays, comme les États-Unis par exemple, un simple contrat entre les différents acteurs est signé pour la diffusion de l’oeuvre. Cela peut donc vite se transformer en une foire à la saucisse selon certains accords.

Dispositif en France jusqu’au 24 janvier 2022

Le dispositif actuel est en vigueur depuis le 21 décembre 2018.

Prenons un exemple concret avec le film X-Men : Dark Phoenix, qui est sorti le 5 juin 2019 en France et a fait plus de 100 000 entrées (des délais plus courts sont admis pour les films de moins de 100 000 entrées en 4 semaines d’exploitation) :

– 4 mois plus tard – dès le 5 octobre 2019 : vente et location de supports vidéographiques, vidéo à la demande avec paiement à l’acte

– 8 mois plus tard – dès le 5 février 2020 : première fenêtre payante, télévision payante de cinéma ayant signé un accord avec les organisations du cinéma (Canal+, OCS)

– 17 mois plus tard – dès le 5 novembre 2020 : deuxième fenêtre payante, télévision payante de cinéma

– 17 mois plus tard – dès le 5 novembre 2020 : vidéo à la demande par abonnement, plates-formes dites « vertueuses »

– 22 mois plus tard – dès le 5 avril 2021 : première fenêtre gratuite, télévision en clair investissant au moins 3,2 % de son CA (part antenne) dans le financement d’œuvres européennes (TF1, France Télévisions, M6, etc.)

– 30 mois plus tard – dès le 5 décembre 2021 : deuxième fenêtre gratuite, télévision en clair n’ayant pas d’engagement d’investissement dans le financement d’œuvres européennes

– 30 mois plus tard – dès le 5 décembre 2021 : vidéo à la demande par abonnement, plates-formes « non vertueuses » ayant signé un accord avec les organisations du cinéma

– 36 mois plus tard – dès le 5 juin 2022 : vidéo à la demande par abonnement, plates-formes « non vertueuses » (Netflix, Amazon Video, etc.)

– 44 mois plus tard – dès le 5 février 2023 : mise à disposition en vidéo à la demande gratuite (YouTube)

Nouvelle chronologie à compter du 24 janvier 2022