Si ce soir aucun gamin de votre quartier ne vient sonner à votre porte et que vous avez la paix pendant deux heures, c’est l’occasion où jamais de faire un tour dans la catégorie « horreur-épouvante » des plateformes VOD.

Pour vous aider à vous y retrouver au milieu des innombrables exploitations du genre, nanardesques ou simplement inutiles, j’ai sollicité les avis de mes collègues Georgeslechameau, KamaradeFifien, Maxime et Etioun. Afin de célébrer dignement Halloween, nous vous proposons donc une liste de films d’horreur surprenants qui ont su transcender le genre en questionnant ses codes, en présentant le regard d’un auteur et en touchant au plus profond nos petits cœurs de cinéphiles sensibles.

POUR ETIOUN, ON NE POUVAIT PASSER À CÔTÉ DE L’UNE DES

PLUS BELLES SURPRISES DE L’ANNÉE DERNIÈRE : IT FOLLOWS

Sorti en 2015, réalisé par David Robert Mitchell, avec Maïka Monroe, Keir Gilchrist et Jack Weary

Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confrontée à d’étranges visions et l’inextricable impression que quelqu’un, ou quelque chose, la suit. Abasourdis, Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire à la menace qui semble les rattraper…

Le film de David Robert Mitchell n’est pas là pour faire peur à tout prix. Point de screamer ou de jumpscare ici. Simplement, un travail de réalisation sur l’ambiance générale, qui installe une bonne vieille tension, de celle qui ne vous lâche pas, une fois le film terminé. En dressant un parallèle explicite entre la malédiction qui frappe l’héroïne et une MST qu’on pourrait attraper dans notre monde réel, le film joue sur notre paranoïa envers une menace difficile à identifier. Où qu’elle aille, où qu’elle soit, l’héroïne peut être suivie et agressée par une entité maléfique protéiforme, qui peut aussi bien prendre l’apparence d’une vieille dame que d’un homme inquiétant. Le spectateur se met alors à scruter tous les arrière-plans en quête de mouvement, appréhendant à la fois l’effroi et le plaisir de la surprise, tel qu’il est en droit de l’attendre d’un film d’épouvante sachant proposer un impact visuel qui lui est propre.

Et c’est là que l’œuvre frappe fort, dans sa maîtrise formelle de l’image comme support du récit. Dans It Follows, on montre plus qu’on ne la raconte, l’adolescence désabusée. On suggère plus qu’on ne la souligne, la figure parentale éclatée. Et on crée, sans forcer, un sentiment d’urgence et de fuite en avant à travers une camera toujours en mouvement. Doucement, tranquillement, dans un rythme lancinant. C’est beau, c’est profond, c’est tendu, ça parle avec émotions des ados tout en garantissant quelques beaux moments de frousse. Alors on suit.

Follow @etioun

Hybride mi-geek mi-musicos. Journaliste timide.

Serievorisme, chronophagie et videoludisme.

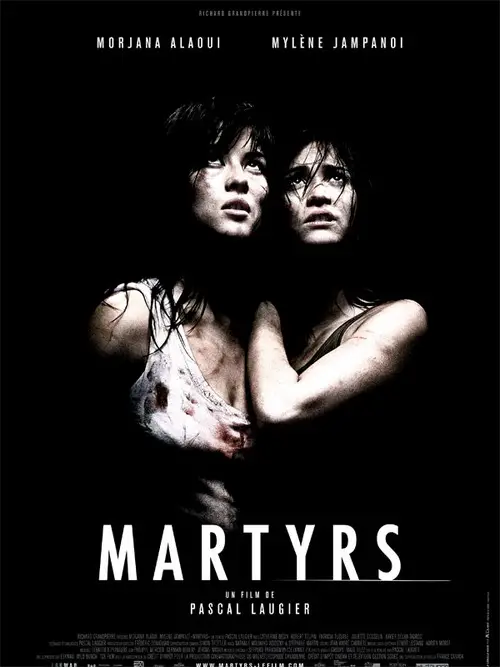

POUR MAXIME, LA CLAQUE EST VENUE

DU CINÉMA FRANÇAIS : MARTYRS

Sorti en 2008, réalisé par Pascal Laugier, avec Morjana Alaoui, Mylène Jampanoï et Catherine Bégin

Quinze ans après avoir été enlevée et kidnappée, Lucie sonne à la porte d’une famille ordinaire. Lorsque le père ouvre la porte, la jeune femme armée d’un fusil est persuadée d’avoir retrouvé ses bourreaux. Elle ouvre le feu…

Difficile de dissocier Martyrs de la polémique qui l’a précédé. Pourtant, alors que l’on s’attendait à un film de torture bien bourrin et crade, Pascal Laugier réalise un miraculeux tour de force : nous émouvoir. Débutant comme un nerveux revenge movie, Martyrs s’oriente à mi-chemin vers un austère récit de séquestration. Le point de bifurcation central ne fait pas que chambouler la trame scénaristique, il reconfigure par la même occasion la relation entre Anna et Lucie en la faisant entrer dans une autre dimension. Alors que la seconde soutenait sans faille la première, les rôles vont s’inverser.

https://www.youtube.com/watch?v=-7Qx2dT-lUw

Désormais orpheline de sa meilleure amie et séquestrée à son tour par la mystérieuse organisation, Anna subit le même traitement que, jadis, Lucie endura. La merveilleuse idée de Laugier réside dans le fait qu’Anna devient symboliquement martyr au nom de l’amour qu’elle porte à son amie, comme pour témoigner de la foi qu’elle a envers celle qu’elle a toujours épaulé. Terrassée physiquement et psychologiquement par de nombreux sévices, Anna se souvient, dans un moment de répit, des discussions avec Lucie. Pascal Laugier, avec son actrice face caméra, livre un moment de cinéma intense et chargé en émotions. Pile ce que l’on ne pensait pas trouver dans un tel film.

Au milieu des coups, on respire en même temps que l’héroïne. Comme si la mise en scène frontale, le rythme monocorde et la déshumanisation intégrale n’étaient pensés que pour rendre ces secondes terrassantes. A la faveur d’un « tu me manques » murmuré, on se retrouve bouleversé, le cœur en miettes.

Follow @MaximeBedini

Rédac’ en chef-adjoint du Blog du Cinéma,

Supporter #Arsenal & #OGCNice, amateur de hip-hop.

KAMARADEFIFIEN, LUI, A SOUHAITÉ ÉVOQUER DEUX

FILMS AMÉRICAINS DES 90’S : VORACE et SCREAM

Sorti en 1999, réalisé par Antonia Bird, avec Guy Pearce, Robert Carlyle et David Arquette

Pendant la guerre américano-mexicaine, le capitaine John Boyd se voit muté dans un fort isolé de Californie. Arrivé à sa nouvelle affectation, Boyd et la garnison du fort recueillent Colqhoun, un étrange individu traumatisé, qui leur relate les actes de cannibalisme auxquels lui et ses compagnons ont du avoir recours pour survivre.

Vorace n’est finalement qu’une vulgaire série B comme il peut en exister des centaines, avec ses problèmes de production et ses réalisateurs remplacés au pied-levé, son casting de seconds rôles et son budget limité. Pourtant il y a quelque chose de plus dans Vorace. Un humour noir dévastateur pour commencer, mais également un cynisme bien glauque, une subversion raffinée, une histoire et une mythologie tout à fait unique, une bande-originale génialissime de Damon Albarn et Michael Nyman, et une ambiance des plus violentes.

Oui, Vorace a de gros défauts, et oui, la réalisatrice Antonia Bird n’a pas un talent hors du commun (mais magnifie pourtant certaines scènes d’une tension irréprochable), mais qu’est-ce que ce film peut être jouissif. Dérangeant, drôle, inquiétant, dépeignant avec un certain détachement un sujet tabou, déconstruisant sans gêne le glorieux mythe américain, s’inspirant avec beaucoup de malice de figures légendaires pourtant déjà esseulées, voilà du cinéma de genre dans ce qu’il peut avoir de plus ambitieusement décomplexé et de plus follement inventif.

[divider]SCREAM[/divider]

Sorti en 1996, réalisé par Wes Craven, avec Neve Campbell, Skeet Ulrich et Courteney Cox.

Sidney Prescott sait qu’elle est l’une des victimes potentielles du tueur de Woodsboro. Celle-ci ne sait plus à qui faire confiance. Entre Billy, son petit ami, sa meilleure amie Tatum, son frère Dewey, ses copains de classe Stuart et Randy, et la journaliste arriviste Gale Weathers qui traîne tout le temps dans les parages, qui se cache derrière le masque du tueur ?

Scream est soi-disant arrivé après la tempête. Dans Anatomie de l’horreur, Stephen King tissait un lien passionnant entre la crise sociale d’une époque et le renouveau du cinéma d’épouvante : dans un contexte de fin des années 90 où, en parallèle de la renaissance du bon vieux slasher, le système américain tout-puissant vainqueur de la Guerre Froide commence à s’étioler face aux conflits interminables et aux économies nouvelles, le film de Wes Craven est une double-ironie jouissive : les codes ne sont plus des barreaux, mais des tremplins.

On en rit, on s’en effraie, on en fait des ressorts narratifs. Le code lui-même devient moteur du récit, et plus que de jouer à la satire, il devient l’antagoniste ultime, fataliste, inévitable. Et quand ce recul sur sa personne est finalement lui aussi devenu un code (dans les mois et années qui suivirent la sortie de Scream), on se dit que Wes Craven avait tout compris de son époque et des cycles de l’autocritique tardive : on aura beau avoir tout saisi des erreurs des paradigmes politiques passés, cela ne nous rendra pas infaillibles, loin de là.

La guerre et la misère, comme les codes sans cesse renouvelés du cinéma d’épouvante, ne sont qu’une roue infernale que seule la lassitude peut arrêter. Au milieu de ce grand schéma, Scream n’est finalement qu’un relais, sans aucun doute le plus malin de tous.

Follow @kamaradefifien

J’aime aller tout seul au cinéma, du coup je préfère les

films thaïlandais expérimentaux de 4h au dernier Star Wars

GEORGESLECHAMEAU A, DE SON CÔTÉ, SOUHAITÉ

NOUS FAIRE PARTAGER TROIS « COUPS DE CŒUR » :

UNFRIENDED, SINISTER ET THE STRANGERS

La jeune Laura Barns se suicide après avoir été victime de cyberharcèlement : une vidéo d’elle la montrant ivre a circulé sur Internet. Un an plus tard, jour pour jour, six de ses amis se retrouvent sur Skype pour discuter. Une septième personne se connecte également…

Unfriended fait partir de ces films d’horreur qui vont jouer sur un élément du quotidien commun à tous pour faire naître le malaise. Plutôt qu’un lien émotionnel, c’est un lien matériel qui est mis à l’épreuve et qui servira de vecteur de l’horreur. Avec Ring, c’était par le téléphone et la télévision que se matérialisent la menace; ici, c’est la mise en scène de réseaux sociaux (Facebook et Skype). Et justement, ces plateformes permettent d’aborder des thématiques typiquement adolescentes comme la solitude, le rapport à l’autre, l’importance de l’image et de la réputation. L’un dans l’autre, c’est ce qui fait du film un objet purement générationnel, non pas comme porteur de discours, mais parce qu’il repose entièrement sur le supposé usage que font ses spectateurs d’un outil de communication précis, à un moment précis de leur vie. Ce film a une durée de vie d’environ cinq ans; passé cela, il sera largement plus qu’obsolète mais sera clairement le manifeste d’une époque étrange.

L’immersion, auprès d’un public coutumier, est indéniable. Mais selon moi on ne peut pas y être sensible si l’on n’est pas soi même un utilisateur hardcore des réseaux sociaux comme les personnages du film, une caractéristique qui explique certainement le rejet du film par une majeure partie du public.

D’un coté purement horrifique, cela fonctionne uniquement si le spectateur se place du point de vue d’un utilisateur de Facebook ou de Skype puisque les effets d’épouvante reposent justement sur des codes propres à ses réseaux. Par exemple, les trois points de suspension […] qui signifient que quelqu’un est en train de préparer une réponse, deviennent flippants quand il s’agit d’un fantôme de l’autre côté de l’écran.

[divider]SINISTER[/divider]

Ellison un écrivain en mal d’inspiration, emménage avec sa famille dans une maison où a pris place l’épouvantable assassinat d’une famille entière. Il découvre dans le grenier des bobines 8mm contenant les images de meurtres d’autres familles.

Dans un premier temps, on a l’impression que Sinister cherche à cocher toutes les cases de la nomenclature film d’horreur : une famille dont le père est confronté à des évènements de plus en plus fantastiques, une bourgade calme, une enquête, des fantômes dans la maison, un grenier, des parquets qui grincent, etc…Le récit s’installe dans un contexte des plus classiques pour le genre. Puis on se rend compte que Scott Derrickson a choisi de travailler la forme pour garantir la modernité du film, en mettant en avant une bande sonore tapant dans les sons industriels, à l’inverse de l’impression organique choisie habituellement dans ce type de productions, mine de rien la différence d’apport sur l’atmosphère est énorme, participant à une texture plus rugueuse que d’ordinaire.

On peut considérer le travail de Derrickson comme une évolution de celui de Hideo Nakata sur The Ring, où cette fois ce n’est pas une VHS maudite mais des snuff movies qui servent de moteur à l’intrigue, et que le héros doit analyser pour comprendre ce qui lui arrive. Sinister s’inscrit dans une lignée de films d’horreur utilisant le choc des images à l’intérieur même de son récit, questionnant ainsi sa propre nature de média jouant sur l’effroi et le traumatisme.

Le film laisse une impression de réussite globale, de l’interprétation générale à l’utilisation de l’épouvante, alliant un parti-pris atmosphérique aux jumpscares purement physiques. Du coup, pour rester cohérent avec cette ambiance angoissante, pas question de happy end, le final est d’un sombre !

[divider]THE STRANGERS[/divider]

Sorti en 2016, réalisé par Na Hong-Jin, avec Kwak Do-Won, Hwang Jeong-Min et Chun Woo-Hee.

La vie d’un village coréen est bouleversée par une série de meurtres qui frappe au hasard la petite communauté rurale. La présence, récente, d’un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois attise rumeurs et superstitions. Pour Jong-gu aussi, un policier dont la famille est directement menacée, il est de plus en plus évident que ces crimes ont un fondement surnaturel.

En pur film d’horreur coréen, The Strangers attire déjà notre attention grâce à l’incroyable efficacité qu’il démontre dans son mélange des genres : enquête, comédie, horreur et mysticisme. Mais là ou j’ai été complètement soufflé par le film, c’est dans sa dimension politique. En effet, The Strangers est une métaphore filée de la colonisation de la Corée par le Japon. Le thème de la vengeance s’exprime ainsi dans une aptitude à rejouer l’histoire, en inversant les rôles de la victime et du coupable.

Savoir alors qu’entre 1900 et 1945, les japonais ont colonisé ce pays, apportant technologie et infrastructures à une population pauvre et paysanne, donne une interprétation particulière à cette vision de l’étranger comme archaïque. Savoir que durant la seconde guerre mondiale, les japonais ont réduit le peuple coréen en esclavage, les hommes en chair à canon et les femmes en esclaves sexuelles, donne un sens très précis aux thèmes de la vengeance et de la manipulation du film. Savoir qu’après la guerre, l’immigration coréenne vers le Japon engendra un racisme extrêmement fort et une ghettoïsation hardcore pour ceux qu’on qualifiait alors de « sous-hommes », prenant source dans le malaise social inhérent aux deux situations, donne également un sens particulier à la perception qu’ont les villageois coréens de cet étranger.

Le mal n’apparaît toutefois pas comme unilatéral (approche dramaturgique également très coréen), et dans son ensemble The Strangers cartographie ce mal et ses origines, si l’on regarde cette composante de près. Bref, l’utilisation de ce sous-texte sociologique et historique dans un film de genre est passionnante.

Moi: un rédacteur qui trouvera toujours

le moyen de placer les termes « empathie »,

« inconscient collectif » et « Spielberg » dans ses textes

POUR MA PART, TROIS FILMS S’IMPOSAIENT DE PAR

LEUR ATMOSPHÈRE ET LEUR TON DÉROUTANTS :

TWIXT, THE WICKER MAN ET L’ÉCHINE DU DIABLE

Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des Etats-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin.

Imaginez Francis Ford Coppola, figure titulaire du cinéma américain, auréolé de la réputation d’Apocalypse Now et de la trilogie du Parrain, s’égarer au fin fond de la Californie pour tourner un film d’horreur bouffon à soixante-dix ans passé. Mais Coppola prouve avec Twixt qu’il n’est venu s’aventurer dans l’épouvante pour nous servir une énième déclinaison paresseuse du genre, mais plutôt un questionnement de ses codes, penchant tantôt du côté de la dérision, tantôt du côté de l’immersion où l’on suit de plus près les émotions du protagoniste.

On perçoit dans un premier temps un jeu référenciel, où un Stephen King du pauvre s’immerge dans un univers digne d’Edgar Allan Poe, afin de retourner l’inspiration. On pourrait considérer ce décorum gothique avec le même œil désabusé que notre héros, justement incarné par un Val Kilmer vieillissant, ou avec le même regard sarcastique que le réalisateur, et ne voir dans sa mise en scène aux angles de caméras biscornus et aux couleurs contestables, qu’une critique de l’artificialité totale des récits horrifiques. Mais progressivement la magique opère, et affleure derrière cette distanciation apportée par l’humour et la truculence d’un Bruce Dern, une sincère considération pour le genre représentée par la fragile Elle Fanning.

Au final, Coppola semble adopter un regard sur l’épouvante semblable à celui d’un Roman Polanski, où jusqu’à la dernière minute s’opère un flux et un reflux constant de notre implication émotionnelle dans le récit qui nous est conté; parfois il s’agit d’identifier les codes pour s’en amuser, parfois il s’agit de se laisser porter par la poésie romantique et macabre de Poe.

[divider]THE WICKER MAN[/divider]

Sorti en 1973, réalisé par Robin Hardy, avec Edward Woodward, Christopher Lee et Britt Ekland.

Le sergent Howie est chargé d’enquêter sur la disparition d’une petite fille sur une île isolée. Au cours de ses investigations, il découvre que la population locale se livre à d’étranges cérémonies d’un autre âge.

Dans sa longue et riche carrière, Christopher Lee avait un film préféré, celui de Robin Hardy. On comprend l’estime que le géant du cinéma fantastique portait à The Wicker Man (plus rarement intitulé Le Dieu d’osier) en découvrant à quel point le projet artistique est hallucinant. Partant du schéma éprouvé de l’enquêteur contraint de s’égarer dans un environnement inhospitalier, le scénario laisse progressivement la place à des idées qui servent à la progression de la tension, de manière peu conventionnelle.

À la représentation habituelle d’une île écossaise avec brouillard, lumière lugubre et demeures hantées, le réalisateur préfère une atmosphère totalement opposée, baignant dans la lumière, bercée par des chansons pop qui font croire parfois à une comédie musicale ironique, et incarnée par les sourires et les décollectes d’indigènes un rien trop accueillantes. En prenant de la distance avec le film, on pourrait analyser cette impression de décalage comme étant simplement la rencontre du cinéma d’épouvante britannique avec une époque psychédélique qui vient le chahuter dans ses codes établis.

Pourtant ce délire seventies regorgeant de connotations sexuelles crée un véritable malaise jusqu’à l’horreur de sa scène finale. À noter que dans la progression de cette tension, The Wicker Man réussit à abriter des instants de poésie envoutants, comme lorsque Britt Ekland chante et danse nue dans une sorte de rituel païen de séduction.

[divider]L’ÉCHINE DU DIABLE[/divider]

Pendant la guerre d’Espagne, Carlos un garçon de douze ans débarque à l’orphelinat de Santa Lucia. Mais il doit faire face à l’hostilité de ses camarades et de Jacinto, l’homme à tout faire. Par ailleurs, ce lieu hostile dissimule derrière ses murs deux secrets : l’or de la cause républicaine et le fantôme d’un enfant qui hante le sous-sol.

Au début des années 2000, l’imagination et l’univers esthétique du mexicain Guillermo Del Toro étaient déjà convoités par Hollywood; cependant c’est en Espagne que le cinéaste fait escale pour y tourner un projet qui lui tient particulièrement à cœur, lui qui n’a jamais caché avoir gardé son âme d’enfant. À l’époque, l’Espagne est un territoire préservé du fantastique où les auteurs peuvent élaborer des œuvres intelligentes et sensibles, sans que celles-ci soit dénaturées par les vilaines manies du cinéma d’exploitation.

Del Toro l’a bien compris, et il se sert de cette gageure, tant dans la subtilité d’une direction d’acteurs que dans la beauté de la photographie, pour écrire un conte aussi étrange que fascinant, qui fait immédiatement resurgir nos émotions d’enfance, du temps où on avait soif de mystères et de réponses quant au monde instauré par les adultes. Ici ces mystères et ces questionnements sont d’autant plus palpitants qu’ils servent d’allégories au désordre politique et historique de l’époque où le récit prend place.

La bombe plantée dans la cour de l’orphelinat, les fœtus conservés dans des bocaux, le fantôme traité comme une figure positive, toutes ces idées participent à un mélange des genres qui auraient pu desservir l’Echine de Diable. Mélanger les genres peut vite tourner au simple travail d’accumulation et donner une emphase inadéquate à un récit, Del Toro lui, a trouvé ici la formule magique pour que son film soit à la fois impressionnant et intimiste.

Arkham, rédacteur du Blog du Cinéma

Défenseur d’un cinéma fantastique sensoriel, j’apprécie des films échappant à ce genre, du moment que la réalisation promet des envolées lyriques ou hallucinées

N’hésitez pas à nous faire part de vos films d’horreur préférés dans les commentaires. Nous n’imposons aucune restriction au genre, vous pouvez tout aussi bien citer un film Japonais avec un fantôme de fillette aux cheveux gras, que le cinquième opus de la franchise Evil Bong. En espérant que cette sélection vous plaise, toute la rédaction vous souhaite un joyeux Halloween !

[button color= »white » size= »normal » alignment= »center » rel= »nofollow » openin= »samewindow » url= »#comments »]Votre avis ?[/button]