Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homme de vingt-sept ans, se met en route pour une randonnée dans les gorges de l’Utah.

Il est seul et n’a prévenu personne de son excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région.

Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au-dessus de lui un rocher se détache et emprisonne son bras dans le mur de rocaille. Le voilà pris au piège, menacé de déshydratation et d’hypothermie, en proie à des hallucinations…

Il parle à son ex petite amie, sa famille, et se demande si les deux filles qu’il a rencontrées dans le canyon juste avant son accident seront les dernières.

Cinq jours plus tard, comprenant que les secours n’arriveront pas, il va devoir prendre la plus grave décision de son existence…Note de l’Auteur

[rating:9/10]

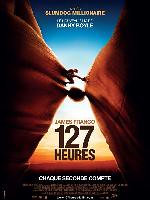

• Date de sortie : 23 février 2011

• Réalisé par Danny Boyle

• Film anglais

• Avec James Franco, Clémence Poésy, Amber Tamblyn, Kate Mara, Kate Burton, Lizzy Caplan, Treat Williams, Elizabeth Hales, Darin Southam

• Durée : 1h34min

• Titre original : 127 Hours

• Bande-Annonce :

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fZCQUtAVu_M[/youtube]

127 Heures, c’est l’histoire vraie d’Aron Ralston, un type coincé au fond d’une crevasse avec sa main droite écrasée par un rocher. Aucune de ses connaissances ne sait où il se trouve, il n’a pas de moyen d’appeler à l’aide, et la probabilité que quelqu’un se balade pile au même endroit que lui et le découvre par hasard avant qu’il ne soit mort de soif est plutôt faible… il est quand même au milieu du désert. Dans le genre situation de merde, ça se pose là.

Evidemment, il reste une solution pour s’en sortir : il suffit de se couper le bras. Pas forcément facile, mais c’est que Ralston a fait, au bout de 127 heures. Puis, avec la main qui lui restait, il a écrit un bouquin racontant son aventure, Plus fort qu’un roc, qui a été discrètement rebaptisé « 127 heures » avec la sortie du film, marketing oblige. Pour la petite histoire, son titre original est Between a Rock and a Hard Place, un jeu de mots qui ne manque pas d’un certain sens de l’humour.

On admettra assez facilement que la littérature est le support de prédilection des récits intérieurs, tandis que le cinéma est au contraire plutôt tourné vers l’observation à distance des évènements. Quel que soit le film qu’on regarde, on vit forcément l’action d’un point de vue extérieur, en regardant un personnage en regarder d’autres, et, s’il semble donc logique que l’histoire de Ralston ait été racontée dans un bouquin, pour permettre au lecteur de comprendre au plus près ce qui s’est passé dans sa tête pendant les 127 heures qui ont précédé son automutilation salvatrice, la transposer au cinéma semble déjà plus compliqué. Dans d’autres « films de mecs coincés » comme Cube, Exam ou Devil, les personnages pouvaient au moins discuter entre eux et interagir les uns les autres, histoire d’avoir quelque chose à montrer au spectateur. Et même s’il est seul à l’écran dans Buried, Ryan Reynolds a quand même un téléphone, ce qui permet de lui filer un peu de dialogue et de faire avancer l’intrigue. Dans 127 heures, le personnage principal est seul, et il n’a même pas de portable. Faire un film autour de lui s’annonçait donc être une galère monstrueuse, mais Danny Boyle a relevé le défi. [pullquote]Avec 127 heures, Danny Boyle nous livre un film à concept dont les difficultés semblent taillées pour séduire la critique, mais dont les quelques facilités rassurent volontairement le grand public, comme en témoigne presque honteusement une bande-annonce trop racoleuse pour être honnête.[/pullquote]

En fait, sa méthode de travail a été simple : au lieu de chercher à surmonter les difficultés intrinsèques posées par l’histoire qu’il voulait mettre en images, il les a contournées. Au lieu d’aller jusqu’au bout de son concept et de passer 1h30 à ne filmer que James Franco et son caillou, il a filmé un paquet d’autres choses diverses et variées que je ne spoilerai pas, et qui ponctuent le film sous forme de flashbacks, de souvenirs ou d’hallucinations de Ralston. Chaque fois que Boyle a eu peur que l’immobilisme du personnage commence à emmerder le spectateur, il a inséré une de ces séquences. La stratégie est à double tranchant car, si la moitié d’entre elles peut être considéré comme utile, on a souvent l’impression que le réal fait du remplissage et que ses petites parenthèses servent de cache-misère à un léger manque d’inspiration. Danny prend-il son spectateur pour un con en espérant qu’il gobera le truc sans se poser la question de la pertinence ? La question peut se poser…

127 heures commence par une séquence de générique un peu facile qui rappelle les spots EDF, avant d’embrayer sur la première partie du film, un trip sympatoche à mi-chemin entre Into The Wild (« la vie est belle, je communie avec la nature, etc. ») et La Plage (« je suis jeune, je veux de l’aventure et de la meuf ») qui contribuera à mettre en exergue, par contraste, la situation de merde dans laquelle notre héros va bientôt se trouver. Et c’est également à partir de ce moment-là qu’il va commencer à se passer quelque chose d’intéressant à l’écran, lorsque, petit à petit, on va se mettre à réaliser à quel point James Franco est un putain de bon acteur. Même quand il fait le malin alors qu’il est au fond du gouffre (au sens comme au figuré), il réussit à avoir l’air d’un type désespéré qui tente de faire comme si tout allait bien, et pas juste d’un acteur en train de jouer le mec enthousiaste… vous saisissez la subtilité ? Y a un double niveau de jeu d’acteur, et c’est vraiment très fort. Il parvient à mélanger subtilement la légèreté douce-amère sur laquelle plane l’ombre de la dépression profonde avec la force de détermination implacable d’un type qui a les couilles de couper son propre bras avec une lame émoussée en trouvant le ton juste pour que sa performance soit crédible et émouvante, et c’est là la marque d’un grand acteur. James Franco a donc officiellement mon vote pour l’Oscar du meilleur acteur, soit dit en passant.

C’est d’ailleurs grâce au niveau de qualité de sa prestation que « la » scène apparaît comme plausible. Car l’un des grands enjeux du film, clairement, était de parvenir à faire en sorte que le déjà culte coupage de bras n’apparaisse pas comme incongru. Ce n’est pas tous les jours que les gens tranchent leurs propres membres au couteau, et il y a donc une certaine difficulté qui consiste à présenter la situation de manière à ce que le spectateur puisse bien comprendre dans quel état d’esprit était Ralston pour qu’il décide de s’amputer le bras au lieu de – par exemple – se trancher la gorge ou simplement se laisser mourir de soif. Et c’est réussi. Quand on le voit, on y croit, on comprend, on imagine. Et heureusement, car si ce point-ci avait été foiré, le film tout entier aurait été un échec, vu que tout ce qui précède cette scène fatidique n’est qu’une escalade visant à l’anticiper, et que l’épilogue qui en découle n’est qu’un relâchement en douceur de la tension accumulée, une redéscente en douceur qui nous permet de desserrer progressivement les dents d’ici l’arrivée du générique de fin.

A ce qu’il paraît, Danny Boyle s’est battu bec et ongles avec ses producteurs pour imposer sa scène, précisément parce que sans elle le film se trouverait privé de son centre de gravité, et qu’il perdrait tout son sens. On peut donc lui être infiniment reconnaissants de ne pas avoir lâché l’affaire et d’avoir défendu ses convictions jusqu’au bout ; ça fait toujours du bien de savoir qu’il reste encore des réalisateurs intègres et avec assez de cœur pour faire valoir et respecter leurs choix, même quitte à choquer le public. Car si on peut dire que la scène en question est bel et bien réussie, c’est justement pour la réaction viscérale qu’elle provoque. Dans la salle où était faite la projection du film, quelqu’un s’est évanoui, et sa réaction ne sera pas un cas isolé. On atteint là des rares sommets de trashitude en matière de body horror, et même si la scène est expédiée assez rapidement (moins de 5 minutes), elle vous restera en mémoire pendant encore bien longtemps, et ressurgira devant vos yeux sous forme de flashs traumatiques à chaque fois que vous buterez sur un nerf en découpant votre steak… Ajoutez à ça l’attachement psychologique et le phénomène d’identification qui ont été rendus possibles par James Franco, et vous imaginerez bien que ces 5 minutes ne sont pas à montrer à n’importe qui.

Avec son précédent film, Slumdog Millionaire, Danny Boyle avait surpris tout le monde, et lui le premier, en faisant d’un film indépendant sans tête d’affiche un succès populaire phénoménal, qui s’est en plus payé le luxe de ramasser une quantité pléthorique de récompenses. Avec 127 heures, Danny Boyle nous livre un film à concept dont les difficultés semblent taillées pour séduire la critique, mais dont les quelques facilités rassurent volontairement le grand public, comme en témoigne presque honteusement une bande-annonce trop racoleuse pour être honnête. Qu’en ressort-il au final ? Une performance absolument dingue de James Franco, et un numéro d’équilibriste un peu truqué qu’on aurait préféré voir réalisé sans filet. Pas un chef d’œuvre, donc, mais en tout cas un très grand film. Pas de quoi se plaindre.