WEEK-END A ZUYDCOOTE demeure un de ces films de guerre sur lequel le temps n’a aucune prise. Ou presque. Dans cette formidable adaptation du roman éponyme de Robert Merle, la monumentalité est au rendez-vous, la désillusion aussi. Henri Verneuil n’en oublie pas pour autant de faire dans l’intime, filmant des gueules démoralisées, écœurées, désabusées, échouées sur les dunes du Nord et enlisées dans l’absurde enfer de la débâcle. Plus qu’une critique, une longue digression passionnée, l’hommage d’un cinéphile à sa terre d’accueil, à son village, à un film qui est peut-être bien plus qu’un film.

Zuydcoote. Ses dunes. Sa plage. Son air. Sa mémoire. Que reste-t-il aujourd’hui de cette histoire ? Un hôpital maritime encore en activité. Quelques épaves échouées. Quelques blockhaus engoncés dans une plage qui ne demande qu’à les avaler. Le passé disparaît aussi facilement, sous une couche de sable qui, à la faveur d’une tempête, laisse réapparaître un fragment, un vestige, un rappel. Et pourtant, cet hôpital, cette longue esplanade qui le jonche avant de s’enfoncer dans les dunes, le poids du passé y reste massif, bien là, sous nos yeux. Une seule chose demeure pourtant inchangée : un film. Que dis-je. Un énorme morceau de pellicule qui a su résister au temps, à l’oubli, aux générations. Ce bijou de cinéma, c’est WEEK-END A ZUYDCOOTE, une œuvre monumentale, mettant à l’honneur des hommes qui tombent sans pouvoir toujours se relever ; des gens sans importance, des gens simples, ni héros ni traîtres. Juste des soldats embarqués dans un conflit qui les dépasse, soumis aux « choses de la vie » et à l’horreur d’une guerre sans merci. WEEK-END A ZUYDCOOTE, c’est la monumentalité au service de la simplicité, c’est un regard amer sur la triste absurdité de la guerre.

Prix Goncourt en 1949, le Week-End à Zuydcoote de Robert Merle avait en son temps déchaîné les passions et les contestations. Et pour cause, le roman affichait des cicatrices encore visibles, refusant de dire tout bas la tourmente de la débâcle. Entre les mots, entre les lignes, l’héroïsme s’en allait pour ne laisser qu’un désespoir latent où la verve antimilitariste de Merle se mêlait à une errance désabusée sur une plage de morts-vivants. Un roman comme un autoportrait où le souci de véracité rencontrait déjà la puissance de l’imagerie. L’adaptation ne pouvait être que flamboyante. Et elle le fût. Mettre en images des mots et des maux, cette sombre mélancolie, ces souvenirs qui obsèdent, Henri Verneuil n’oublie rien et surtout pas ce sens de la formule.

Evidemment, Merle est à l’œuvre derrière l’adaptation, assurant le bon transfert de son œuvre et ce sens de la réplique bien sentie. Des dialogues dignes d’un Michel Audiard, mais d’un Audiard désillusionné ; ayant vu la Mort, droit dans le blanc des yeux. De cette langue authentique, populaire et directe, émerge alors une intense mélancolie. L’héritage de Céline est là, dans ces mots détachés, incisifs, nihilistes et ces phrases elles-mêmes acculées dans une « poche » de sable. Car « la guerre, c’était en somme tout ce qu’on ne pouvait pas comprendre. » WEEK-END A ZUYDCOOTE le confirme en énonçant qu’« à la guerre, tout est décousu, sans lien, sans suite, sans cohérence. » Indéniablement un voyage au bout de la digue, jusqu’à avoir les pieds dans l’eau et le corps troué de balles.

« Trop de couilles » ; voilà l’une des critiques que l’on adressa au roman de Merle. Car oui, WEEK-END A ZUYDCOOTE est lui-aussi un film de couilles. Mais de couilles fragilisées, vidées, épuisées. Des valseuses qui ne peuvent plus valser, mais simplement errer à la recherche d’un peu d’air, d’un peu d’espoir ; celui de ne pas se retrouver coincé dans la braguette qui se referme lentement sur elles. Et dieu sait que c’est douloureux. « Sur cette petite bande de terre qui rétrécit », WEEK-END A ZUYDCOOTE s’ouvre sur une marche guidée vers l’inéluctable : des pas sur des rails, des pieds anonymes, des soldats parmi tant d’autres qui marchent vers un avenir incertain. Tout le film sera une attente à lui seul. L’attente d’un retour à la vie, d’une vie qui ne revient pas, d’un présent de l’immobile. Dans ce paysage de (dés)espérance, Maillat (Jean-Paul Belmondo) cherchera pourtant une issue dans la mobilité, entraîné dans un mouvement vicié et vicieux qui le conduira à répéter les mêmes trajets et à revenir, toujours, à cette « popotte » de bons amis.

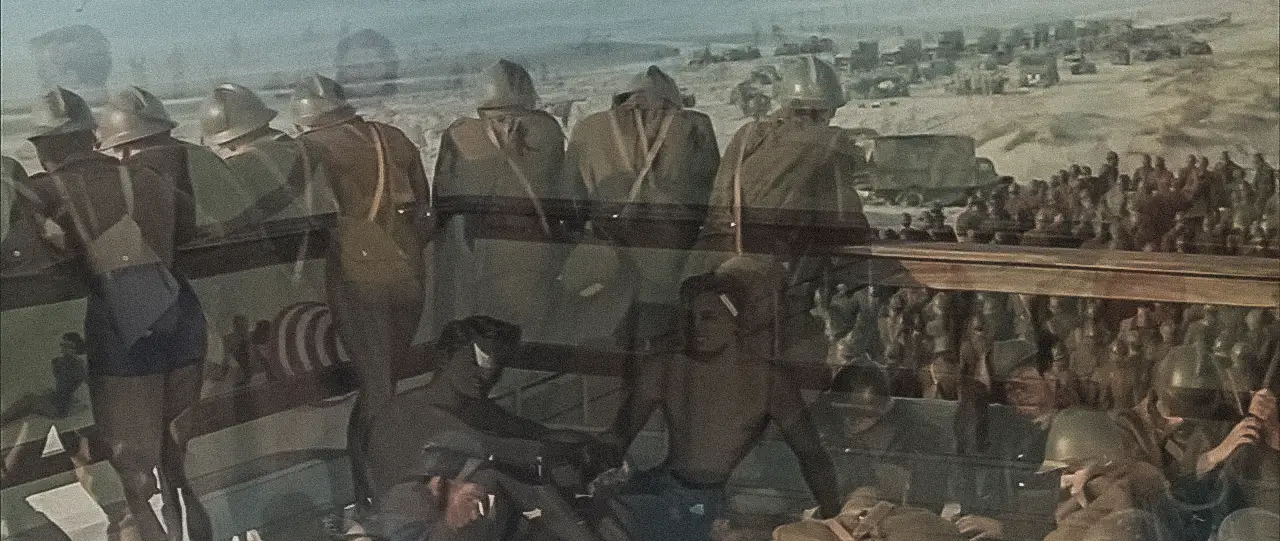

Quelques jours de violence, d’humanité en péril, de camaraderie et de perdition, voilà ce que donne à voir WEEK-END A ZUYDCOOTE. Des jours qui étaient déjà longs ; bien avant celui qui sera le plus long. De samedi matin à dimanche soir, ces fantassins passeront un week-end qui n’en sera pas tout à fait un. La structure du film tend ainsi à faire passer ce « week-end » pour ce qu’il n’est pas. Car point de repos sur cette plage où la mort n’oserait nous faire l’affront d’un congé. Du plaisir apparent derrière l’expression, le « week-end » est ici marqué par la souffrance, l’angoisse, le désarroi, le défaitisme. En témoigne ce fondu enchaîné du générique où les vacanciers de la station balnéaire se métamorphosent en d’anonymes troufions, immobiles sur un ponton, dans l’attente d’un embarquement ou d’une mort tombée du ciel. Monsieur Hulot n’a pas sa place ici ; seuls sont les anti-héros dans cette épopée de la débâcle.

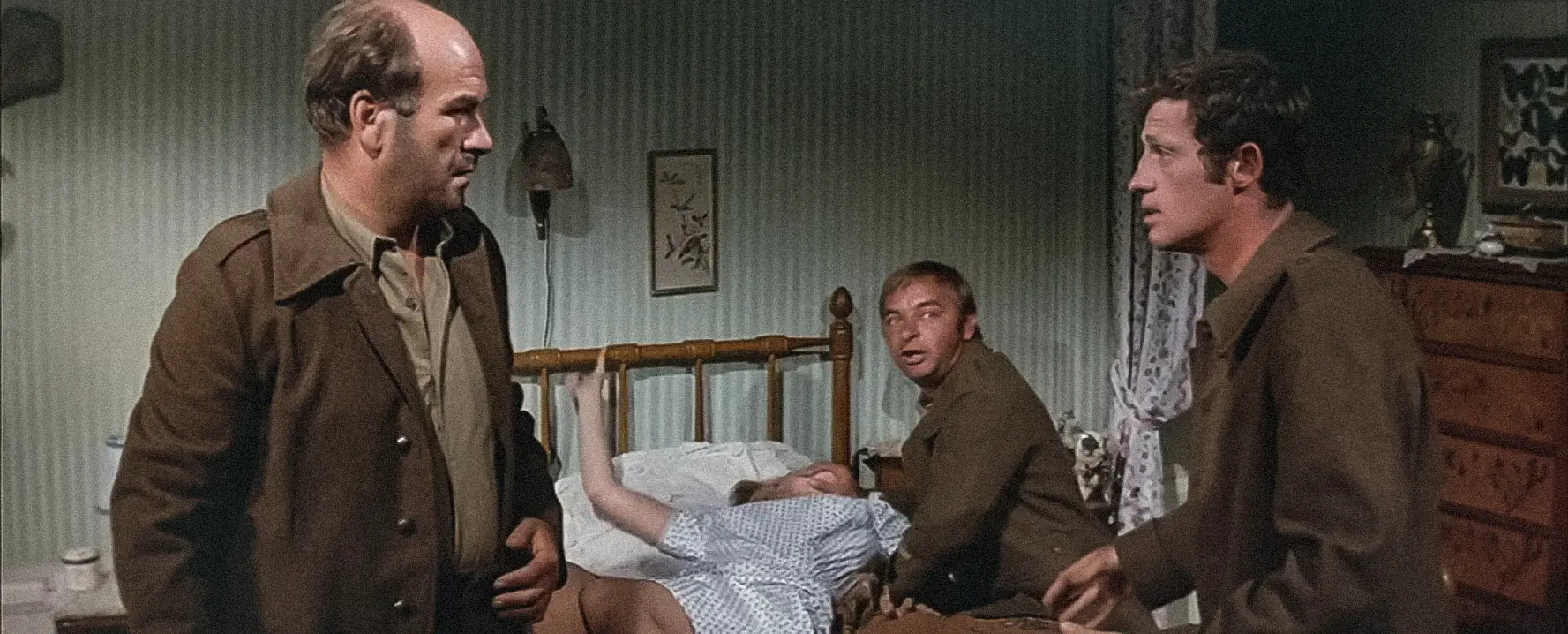

Mais WEEK-END A ZUYDCOOTE, c’est aussi et surtout une distribution comme on savait les faire ; des gueules, des singularités, des voix. Jean-Paul Belmondo impose sa présence, physique et mélancolique, errant désabusé entre les bombes : déjà à sa quatrième collaboration avec Verneuil, il incarne ici une gueule cassée, l’intériorité dévorée par la désillusion, l’ironie et la mélancolie. Un Bébel déjà à bout de souffle, errant comme s’il répétait inlassablement le dernier mouvement du film de Godard ; traînant son corps blessé jusqu’au bout d’une rue pour échapper à l’ombre et s’effondrer à la lumière d’un iconique « T’es vraiment dégueulasse ». La formule s’applique également à cette guerre, hasardeuse, qui tue par absurdité. Remarquable de simplicité, d’abandon, de vérité, Belmondo est cet étranger au monde, cet être qui ne saisit plus le sens des choses au milieu de cet enfer où les hommes encerclés, piégés, tombent au fur et à mesure que les bombes s’abattent sur le sable. Seul réconfort, seul point d’appui : cette « popotte », ces bons copains, cette vie retrouvée au sommet d’une dune.

WEEK-END A ZUYDCOOTE est un film de couilles. Mais de couilles fragilisées, vidées, épuisées. Des valseuses qui ne peuvent plus valser, mais simplement errer à la recherche d’un peu d’air, d’un peu d’espoir.

Qu’on se le dise déjà, voir Marielle, Bébel, Mondy et Périer, un godet de whisky à la main, ça fait son p’tit effet. Un Jean-Pierre Marielle sans moustache qui, avant de peindre des culs à Pont-Aven, se faisait curé engagé dans une guerre où la foi se révèle moins forte que les bombes. « Alors curé, tu creuses ta tombe ? » L’émotion est palpable sur son visage, lisse et pourtant écorché, nous murmurant son trauma, son abandon du revolver, son expérience de la mort, son impossible retour à la vie. A ses côtés, Pierre Mondy surnage dans la débâcle, la main en sifflet et vers l’extérieur. La tenaille du groupe, c’est lui ; magouilleur, il est de ceux à qui la guerre profite, toujours prêt à s’arranger d’une défaite. François Périer, lui, c’est ce bon copain, « ce gars du genre marrant », celui qui te réconforte quand tout va mal, qui pense aux longues jambes de sa femme pour ne pas se plomber le moral. Et puis comment oublier Georges Géret, figure imposante arpentant les dunes, interprétant ce gars de Bezons qui ne quitte jamais son fusil mitrailleur. Simplement des gueules qui doivent se trimbaler avec leurs peines ; des virilités mises à mal par des fragilités, des gars – bons ou mauvais – perdus dans une pagaille, un chaos général qui n’est désormais plus celui d’une guerre organisée ; mais celui d’un absurde massacre.

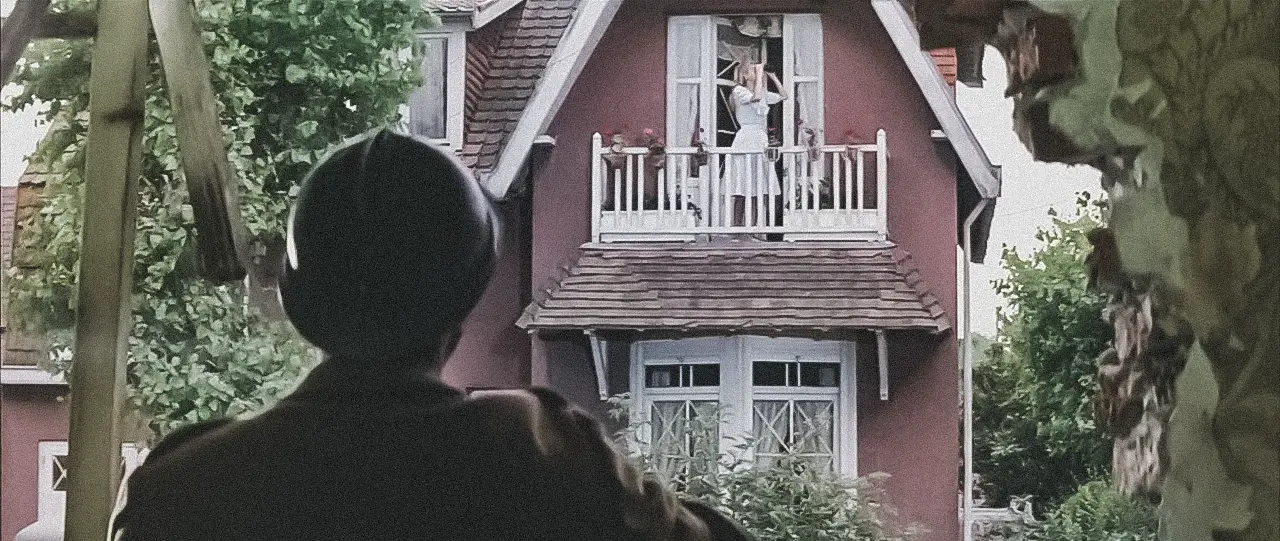

Car oui, l’absurdité est partout. A l’instar de cette maison intacte parmi les ruines, et de son occupante (sublime Catherine Spaak), insouciante face au danger. On y entre en veillant de ne rien salir alors même que tout n’est que ruines et poussière à l’extérieur. Verneuil cerne alors une atmosphère particulière, presque surréaliste, où la perdition des hommes s’illustre au travers de cette absurdité. Entre la dureté du réel et la folie du protocole, entre les Anglais à droite et les Français à gauche, entre les exactions et les morts stupides (puisqu’elles le sont toutes), la guerre prends alors des airs de cirque, de carnaval où tout semble désorganisé, contradictoire et où rien n’avance. Verneuil ne maintient jamais cette illusion héroïque mais ne cherche pas pour autant le réalisme, bien au contraire. Son film joue sur ce sentiment qui étreignait les soldats, joue sur cette absurdité visuelle pour mieux nous plonger dans l’état d’esprit de cette débâcle.

Le décor de l’ouverture, véritable champ de voitures, de provisions et d’équipements à l’abandon nous enferme déjà dans une sorte de décharge fantomatique, labyrinthique, où l’on traîne de jeunes mortes sur des charrettes et où aucune sortie ne semble possible. L’ironie, elle-aussi, est partout. Notamment dans cette remise en cause constante de l’héroïsme où certains soldats violent au lieu de combattre, où l’on tue ces « salauds » pour mieux les imiter par la suite, où un parachutiste ennemi impuissant est victime d’une horde de fusils qui s’élèvent en juge, où la détresse est souvent bien plus forte que le courage ; et où des avions frôlent les têtes au point de laisser échapper une bonne vieille odeur de schnaps. Entre démoralisation en marche et débauche d’absurdités, c’est une véritable guerre d’opérette que donne à voir WEEK-END A ZUYDCOOTE.

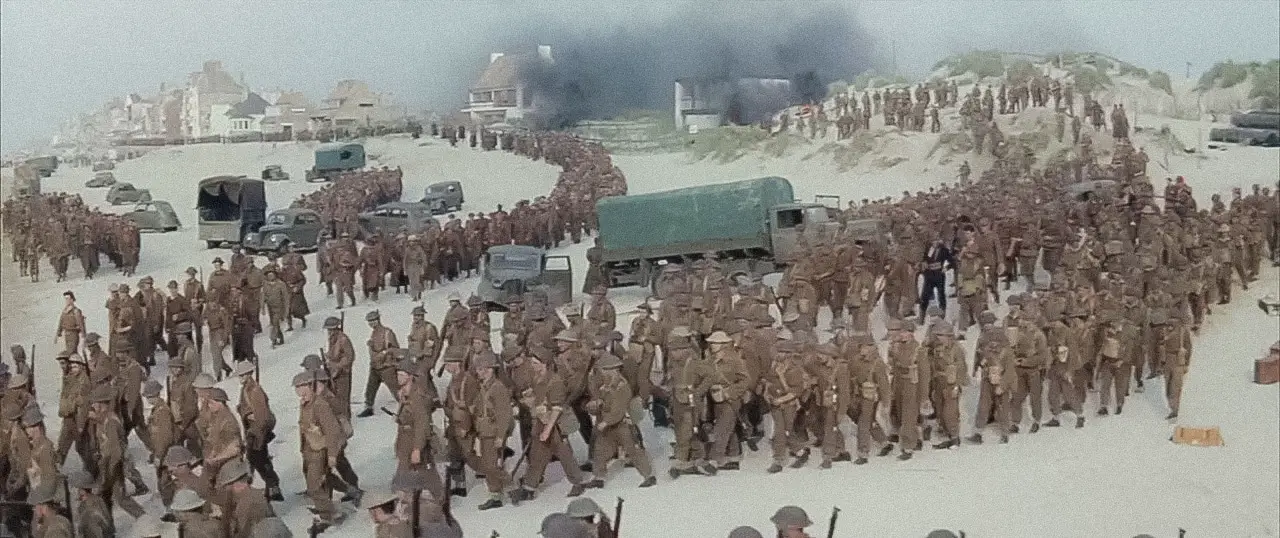

1964. Henri Verneuil débarque sur les plages du Dunkerquois. Et ce n’est pas pour y faire bronzette. Général dirigeant sa petite armée, Verneuil ne fait pas dans la demi-mesure : metteur en scène « à l’américaine », habile artisan et technicien, il déploie sur ce petit bout de plage un incroyable dispositif – l’artillerie lourde de la reconstruction historique – où rien n’est laissé au hasard. Les explosions s’enchaînent, les corps se jettent sur le sable, la caméra s’élève sur les dunes, balayant cette plage de long en large, et surtout dans ses travers.

Ce qui impressionne avant tout, c’est la richesse des plans, la minutie des mouvements, cette méticulosité dans la construction ; des lignes de soldats qui découpent la plage dans des arrières ou des premiers plans. Une véritable fourmilière humaine où les régiments se déploient linéairement sur une plage de contrastes : du soleil et des morts, du clair dans l’obscur, du spectaculaire dans l’intime. Entre ces lignes de fumée plus ou moins verticales et ces lignes humaines horizontales (parallèles à ce front de mer), toute la mise en scène semble construite autour de ce mouvement à l’intérieur même des plans ; une dynamique qui tend à replacer les personnages dans un flux constant alors même que le temps est à la stagnation.

Rares sont ces films qui déploient un tel sens du grandiose. Seul le Diên Biên Phu de Pierre Schoendoerffer avait réussi à renouveler l’exploit ; avec cette même dimension tragique, cette déconstruction de l’épique face au réalisme et à la véracité d’une guerre : entre ces collines que l’on baptise de prénoms féminins et cette reconstitution crépusculaire, authentique et monumentale du conflit, l’œuvre ne manquait définitivement d’aucun souffle. Dans WEEK-END A ZUYDCOOTE, le Scope (complété par la magnifique photographie d’Henri Decae, vive et solaire) magnifie alors ce souffle, ce sens du spectaculaire, cette recherche de l’intime confrontée à la monumentalité de la situation. Véhicules d’époque, rafiots de guerre, exploitation du Sanatorium, scènes de foules imposantes, centaines de figurants en uniformes, avions régissant le ciel, détonations en veux-tu en voilà, Verneuil ne fait définitivement pas dans le film de ramollis : à Zuydcoote, on tire au fusil mitrailleur et on saute de navires en flammes. Chez Verneuil, « c’est plein de flammes avec deux milles types qui se tordent sur le grill ».

La séquence du navire incendié (non sans rappeler l’épisode du Crested Eagle et son brasier de morts) nous ramène à cette force de frappe : des brûlés se jetant à la mer, d’autres restant dans les flammes, tout cela pour regagner le rivage à défaut de pouvoir atteindre celui à l’opposé. Et il faut voir ces tentatives désabusées d’en finir avec cette plage ; tentatives qui se soldent constamment par un échec, une déroute administrative ou une mort, la faute à un destin qui frappe toujours là où on ne l’attend pas. Comme dans le Dunkerque de Christopher Nolan, l’ennemi se fait invisible, ne se montre pas (ou peu). Il n’est qu’obus ou points rouges sur une carte. Il est cette hallucinant spectacle de stukas en piqué sur des hommes acculés. Il est dans toutes les discussions, il est dans ces communiqués radios, dans cette pluie de propagande et même parfois sous les jupes des nones. L’ennemi se rapproche constamment sans jamais adopter une forme totalement visible ou humaine. Dans WEEK-END A ZUYDCOOTE, la menace est donc partout, la mort aussi.

Entre démoralisation en marche et débauche d’absurdités, c’est une véritable guerre d’opérette que donne à voir WEEK-END A ZUYDCOOTE.

Nolan lui doit assurément beaucoup : dans les vues aériennes, dans l’imagerie de la plage, dans l’organisation générale et la précision des plans, Dunkerque emprunte ce sens de la minutie au film de Verneuil ; sans jamais pourtant atteindre cette monumentalité dans l’intime ; la froideur minimaliste du film ne permettant jamais à l’émotion de trouver son chemin hors d’un certain sensationnalisme. Prise de recul oblige, le passé fait désormais l’objet d’un blockbuster où le vide héroïque s’empare progressivement du contexte ; comme si la mémoire s’effaçait pour ne laisser que des actions épurées. Le temps a passé ; la reconstitution n’est plus nécessaire ; désormais, il s’agit de construire à nouveau l’histoire sur l’Histoire. Deux visions s’affrontent alors, entre immersion et émotion, deux visions opposées où des soldats fantômes errent dans le chaos d’une plage simplement à la recherche d’un espoir ; celui de rentrer chez eux. Faut dire que « c’est pas les voitures qui manquent, c’est la route ».

Critique (négative) de « Dunkerque » de Christopher Nolan

Jouant avec sa caméra comme le chirurgien s’amuse avec son bistouri, Verneuil impose un contrôle permanent sur le cadre et sa composition. On s’imagine pourtant difficilement la belle bande de gueules qui traversent les plans être des modèles de sainteté. Jusqu’à ces troubles à l’ordre public, entre pneus en feu dans les rues et explosions quotidiennes, qui rendent bien compte de la monumentalité des moyens déployés sur le tournage. L’anecdote veut elle-aussi qu’un cargo soviétique, fendant les flots au large de Dunkerque, ait envoyé un SOS lorsqu’il aperçut quelques aéroplanes « nazis » survolant la côte d’Opale.

A cela s’ajoutent plus d’un millier de figurants, une centaine de militaires du 43e régiment d’infanterie et cette véritable envie de faire du cinéma comme l’on fait une guerre. La monumentalité passe avant tout par cette dimension humaine, cette démesure dans ce que la caméra filme et cette mesure dans l’émotion. Entre la marche militaire, l’hymne épique et la mélodie mélancolique, Maurice Jarre accompagne ainsi cette démesure avec toutes ses contradictions : sa composition condense ces peines, ces peurs, ces agitations, ces rêves, ces derniers espoirs, ces chagrins, ces amours impossibles, cette fatalité, ces émotions fluctuantes qui sillonnent les cœurs de nos soldats retranchés.

Les projectiles largués par les avions allemands ont désormais remplacé le feu d’artifice festif et éméché d’Un Singe en Hiver. Les sourires ne sont plus d’usages, seule la mort peuple désormais cette plage. Le Yang-tsé-Kiang n’est plus. Mais les souvenirs sont les mêmes : des mirages, des rêves de retour à la vie, des fantasmes de l’avant, des fêlures encore ouvertes. Des « mecs à conscience » meurtris par des souvenirs, des actes manqués et des regrets. Même à la guerre, il y a toujours un temps pour la beuverie. Au détour d’un plan, c’est Paul Préboist qui fait ami-ami avec la bouteille. Seulement les blagues de comptoir ont laissé place à la mélancolie, à la mort qui se rapproche et au trauma d’une guerre qui n’a rien de propre ni d’humaine. « Demain de quoi sera-t-il fait ? » posait ainsi le Belmondo de Tigreville. Cette appréhension du lendemain peuple aussi les conversations de WEEK-END A ZUYDCOOTE.

On se souvient alors des instants passés, des petites attentions, d’un corps à corps sous une couette et d’un souvenir de femme sur du Rina Ketty. On déballe des vérités, avec humour ou amertume, et on se met à rêver d’une normalité, d’une femme avec qui s’évader, d’une routine, d’un chez-soi, d’un impossible avenir et de ces joies perdues. WEEK-END A ZUYDCOOTE, c’est la Grande Désillusion, celle d’êtres qui ne savent plus comment vivre ; désillusion d’une mort qui ne trouve aucun honneur, au hasard d’une corvée d’eau. L’expression d’une guerre achevée dans la débandade, le désarroi, l’amer abandon d’une défaite. Une tentative désespérée de chercher à vivre pour finalement se laisser happer par la mort. Aucune calomnie, simplement des vérités, des répliques qui nous transpercent le cœur et des mots qui nous plongent dans le même sentiment de tristesse et de mélancolie. L’honneur du soldat ? Pouvoir espérer encore.

Critique (positive) de « Dunkerque » de Christopher Nolan

Jusqu’à ce regard sur une plage vidé de son humanité. Un léger travelling panotant autour de la silhouette de Belmondo rend compte de ce vide, de cette absence, de cette désertion. Avant que ne vienne la destruction totale et cette fatalité qui s’abat alors sur Maillat. Sauter, courir, se réfugier : sur cette plage, la mort devient elle-aussi hasardeuse, accompagnée de l’effrayant bruit des avions allemands et de ces bombes qui tombent comme neige au soleil. Le destin finira par détruire la « popotte », laissant les personnages s’en aller comme ils se sont rencontrés. Tout le film n’aura été qu’un étalage de présences, de rencontres, d’existences à la dérive ; pour finir sur l’exhibition du vide qui envahit cette plage et nous débarrasse des fantômes qui y sont ensevelis. Comme si le mouvement des flots, les agitations des vagues, les éclatements d’écume, petit à petit, se freinaient pour ne laisser que des hommes face à la fatalité de leur vie.

La monumentalité passe avant tout par cette dimension humaine, cette démesure dans ce que la caméra filme et cette mesure dans l’émotion.

Dès lors, impossible d’échapper à cette fatalité commune chez Verneuil ; là où l’iconique dernier plan vient faire basculer le film dans l’inéluctable. On se rappelle bien évidemment de l’orchestration tragique de Mélodie en Sous-sol et de ce braquage qui tombait littéralement à l’eau : l’imagerie était aussi précise que fatale ; face aux visages stoïques de Gabin et Delon, une piscine se teintait de la couleur de l’argent. Dans WEEK-END A ZUYDCOOTE, tout est construit sur cet impossible sauvetage, sur cette fin inéluctable que l’on repousse sans cesse et qui frappe au moment même où le héros ressasse une promesse de vie ; fauché à l’instant même où l’amour lui tend les bras, valises à la main. Maillat, c’est ce laissé-pour-compte du « rembarquement », symbole d’une débâcle où beaucoup finiront ventre à terre, face contre sable, dans un paysage de désolation et de mort.

Cet épilogue fait l’effet d’une grenade : une fin que l’on dégoupille, un cœur qui explose. La larme à l’œil, c’est une mémoire qui demeure accrochée à ce dernier plan ; celle de combattants, la tête dans le sable, qui ne se relèveront pas. Leur mémoire est là ; enfouie sous une serviette de plage et quelques vacanciers qui oublient le passé sur lequel ils sont assis. Avec le temps, va, tout s’en va. Mais l’on n’oublie pas ces visages, ces passions, ces voix, ces mots qui se brisent au contact des vagues. Les gueules restent, les images aussi. Jusqu’à cette volonté d’inscrire un village dans deux histoires. Puisque Zuydcoote n’est pas peu fière de son symbole (inter)national. Et elle a bien raison. Un village qui fera le tour du monde, bien avant que Nolan ne l’éclipse en faisant de Dunkerque la nouvelle référence. Un village de cinéma où chaque ruelle, chaque grain de sable, chaque monument contient en son sein un visage de cinéma. Une nouvelle « Cinecittà » en bord de mer ? On n’en est pas loin.

Il faut dire que j’y ai trimé sur cette plage, à creuser des trous pour aller de l’autre côté du monde, à creuser sans même savoir que je vivais sur un décor de cinéma. Car oui, nous vivons sur des images et les images sont là pour nous rappeler d’où nous venons : ma mémoire est là, étalée sur le sable ; mon enfance, elle, ressemble à un plateau de cinéma sans caméra. La prise de conscience fut tardive ; mais elle n’en fut pas moins mémorable. Mémoire d’une vie passée à m’émerveiller devant une infinité d’images et autant de secondes pour en magnifier l’instant. Ne me restent alors que quelques paroles en tête : « avec la mer du Nord pour dernier terrain vague… », un dernier terrain à faire remuer quelques souvenirs vagues : ce pays sableux qui est le mien, Zuydcoote, mon patelin, ma vie, ma cinéphilie.

Critique de « Le Salaire de la Peur« d’Henri-Georges Clouzot

Jacques Rivette affirmait que « la seule critique véritable d’un film ne peut être qu’un autre film. ». Difficile de lui donner tort tant mes quelques mots ne peuvent faire le poids face à la force des images. Comme maigre consolation, voici un court-métrage, le mien, ma réponse à ce WEEK-END A ZUYDCOOTE, une critique en images qui tient davantage de l’évocation que de la dissertation : sur ces souvenirs de sable, ne reste qu’une mélodie de la mémoire, un message personnel, une chose disparue que l’on tente de raviver en vain, une critique qui n’en est pas une. Et de ce dépoussiérage filmique, se souvenir, toujours, que nous ne sommes pas grand-chose sans la culture qui nous construit. WEEK-END A ZUYDCOOTE, c’est faire remonter des souvenirs contre le présent en débâcle. C’est se rappeler qu’entre Ford, Wyler ou Vidor, il y a aussi eu Verneuil. C’est fouler une plage où les vestiges du passé survivent encore. C’est défier le temps et se rappeler qu’un petit village d’irréductibles Zuydcootois résiste encore et toujours à l’oubli. Mais c’est surtout affirmer que le cinéma est comme un obus qui vous tombe dessus : imprévisible, irrémédiable et dont le choc continue de vous faire effet aujourd’hui.

Fabian JESTIN

[button color= »white » size= »normal » alignment= »center » rel= »nofollow » openin= »samewindow » url= »#comments »]Votre avis ?[/button]

• Réalisation : Henri Verneuil

• Scénario : Adaptation de François Boyer et dialogues de Robert Merle ; d'après le roman « Week-End à Zuydcoote » de Robert Merle

• Acteurs principaux : Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle, François Périer, Pierre Mondy, Catherine Spaak, Georges Géret, Ronald Howard

• Date de sortie : 18 décembre 1964

• Durée : 1h59 min